Omnempathy

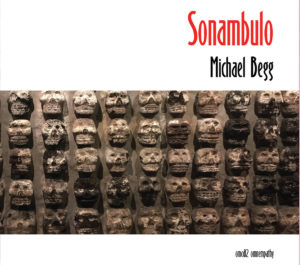

Cela débute sous une lumière nocturne, ou pour le moins vespérale, et c’est dans cet espace liminal entre chien et loup que se loge toujours la musique de l’Écossais Michael Begg. Une lumière qui s’éploie sur quatre notes, déjà mélancoliques, surplombant de peu un bourdon à peine exhumé. Michael Begg est le musicien qui s’éveille au crépuscule comme d’autres à l’aube. Il est le somnambule musical, à la lettre : il arpente la pente la plus nocturne des musiques bourdonnantes. L’album Sonambulo rend compte d’un travail effectué en résidence au Mexique durant les dernières semaines de 2018, et s’inspire en particulier de l’œuvre de l’artiste britannique Leonora Carrington, qui déjà avait jeté un pont vers le Mexique en s’y installant.

Une évidence s’impose dès que l’on suit le travail de Michael Begg : sa musique se teinte toujours d’un reflet extérieur, souvent romantique mais il se peut aussi qu’il s’agisse d’une pensée politique (Dirt On Earth), de peinture impressionniste (A Moon That Lights Itself), de musique baroque (Vanitas)… Ici, c’est du surréalisme, dont participent la peinture et l’écriture de Leonora Carrington. Pour cela, Michael Begg a tenu à s’imposer quelques contraintes – ou libertés – historiques : celles de la libre association d’idées et de l’écriture automatique. De ce dernier point de vue, il me semble que l’objectif n’est pas atteint, je veux dire que la composition de Michael Begg est, comme à son habitude, sans heurt. S’il y a eu surgissement, il a été canalisé, endigué et non promis à la fuite. Pour autant cette musique n’est pas exempte d’étrangeté. Je conjecture alors que la méthode, si elle a différé dans son énoncé, n’est pas si éloignée de la façon coutumière de Michael Begg. Il possède déjà, et ici tout autant, la capacité de révéler les formes dans ses respirations musicales, d’en suggérer d’autres qui peut-être ne sont que fantômes et que seules les queues d’harmoniques du drone soulèvent dans leurs vapeurs. Je veux dire encore que les compositions de Michael Begg sont déjà des chimères et qu’il pèche peut-être par excès d’humilité lorsqu’il estime que c’est en reflétant le travail d’une artiste surréaliste qu’il accède le mieux aux formes oniriques.

Le surréalisme ne se donnait-il pas pour but, dès le premier Manifeste, de révéler le fonctionnement réel de la pensée ? On sait la place laissée au rêve dans cette entreprise qui fut la plus marquante de l’histoire artistique du XXe siècle… C’est précisément dans cette dimension que loge le plus souvent l’art de Michael Begg. Ici, au-delà de la face nocturne des épanchements modern classical, ce sont aussi des couloirs obscurs où résonnent des voix, des tintements, une humidité condensée le long de la pierre froide. Des voix convoquant parmi les crissements d’autres voix issues du plain chant (le morceau Morelia Cathedral) et traitées (« érodées »), tout autant par alchimie (n’entend-on pas le feu sous l’athanor) que par technique surréaliste, pour s’allonger et devenir du même principe que la lumière qui pleut sur elle par le passage des vitraux. Pure respiration alors, comme dans les plus beaux équilibres de :zoviet*france :.

Si les figures de Max Ernst (à qui Leonora Carrington fut liée) et de Paracelse sont aussi convoquées dans l’album, cela vient confirmer, plus qu’une tutelle de circonstance, une familiarité de l’étrange beauté des formes primordiales, de la suggestion assourdissante du silence, de l’organicité de la lumière au seuil de sa disparition, de la nuit convertie en souffle. Michael Begg a de nouveau imprimé son propre timbre sur la moins linéaire des musiques ambiantes. Son paysage musical subtilement et lentement se modifie, mais chaque fois c’est par le tain de la même vitre passée à la suie qu’il nous est reflété.

Denis Boyer